Siendo muy joven, aprendí que no existen las historias de amor con final feliz, sino únicamente historias de amor que no se cuentan hasta el final. Yo quiero contar cómo terminó la mía, aunque no sé muy bien por qué, pues no albergo la menor esperanza de que alguien pueda comprender, ni mucho menos compadecer, a un monstruo como yo. El principio es lo de menos y, en todo caso, sería muy largo contar cómo Anabel, una hermosa niña recién llegada a la adolescencia, y yo, el artista fracasado que le daba clases de dibujo por las tardes, nos enredamos en los lazos de un amor tan perverso como irresistible. Solo una vez, aprovechando una ausencia casual del resto de la familia, hicimos el amor en su cuarto, sin más testigos que sus viejas muñecas de ojos tristes. Pero eso era demasiado arriesgado: aunque sus padres y su hermana se ausentaban con frecuencia, podían aparecer en cualquier momento y sorprendernos. Por tanto, acordamos que nuestros siguientes encuentros amorosos tendrían lugar en mi propia casa (no me refiero a mi estudio del centro urbano, sino a la vieja casona rural que me legaron mis abuelos), en fechas previamente acordadas. Y así fue como pudimos vernos y amarnos en repetidas ocasiones, durante las pocas semanas que duró nuestro triste remedo de felicidad. Anabel les decía a sus padres que iba a estudiar a la biblioteca (¿cómo iban ellos a desconfiar de una niña tan buena y responsable, que hasta entonces nunca les había causado el menor problema?), tomaba un taxi que la llevaba a algún sitio del extrarradio (nunca al mismo sitio dos veces seguidas) y hacía el resto del camino por las solitarias calles de las afueras, evitando miradas indiscretas. Cuando llegábamos, hacíamos el amor con el ardor de las pasiones culpables, aunque sin olvidar las precauciones necesarias para evitar que nuestras relaciones tuvieran consecuencias irreparables.

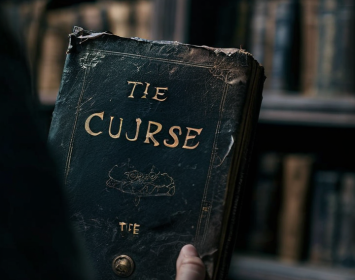

La última vez que la vi le propuse que, como el día fijado para nuestra siguiente cita coincidía con la fiesta de Halloween, podíamos hacer algo especial, concretamente representar uno de mis cuentos de miedo favoritos: “Ligeia”, relato del gran Edgar Allan Poe, donde una dama muerta vuelve del Más Allá para aparecerse ante los ojos atónitos de su amante. Anabel era buena actriz (destacaba en el grupo de teatro del colegio) y, siendo de piel pálida, largos cabellos negros y grandes ojos oscuros, bastaría con un poco de maquillaje para que ofreciera el aspecto de una genuina heroína gótica. Ella aceptó encantada mi propuesta y se despidió de mí con la más dulce de sus sonrisas, prometiéndome que no faltaría a la cita. Pero nunca más volveríamos a vernos. Aquella misma tarde, mientras yo me despedía de Anabel, Eva, su hermana pequeña, encontró, por pura casualidad, una cajita de anticonceptivos en el cuarto que ambas compartían. Aquella niña estúpida no perdió tiempo en mostrarles aquel objeto comprometedor a sus padres, que, locos de rabia, recibieron a Anabel con golpes y amenazas. Intentaron obligarla a decir con quién se acostaba, pero ella resistió la presión heroicamente y se negó a delatarme. ¡Ay, ojalá me hubiera delatado mil veces y no se hubiera encerrado en su cuarto para suicidarse, condenándome así a una soledad infinita! Durante los días que siguieron a su muerte yo apenas viví y, si lo hice, fue en el infierno. Incapaz de soportar los horrores de la lucidez, tomé drogas para dormir, pues lo único que deseaba era soñar con Anabel una y otra vez… no para recordarla, sino para intentar olvidar que alguna vez había sido algo más que un sueño. Pero todo fue inútil y, finalmente, decidí que me vengaría de todos los infames que habían provocado la muerte de Anabel: sus padres, su hermana… y uno más. Decidí, además, que todos debíamos morir la noche del 31 de octubre, es decir, precisamente cuando estaba previsto que Anabel y yo celebráramos nuestra representación.

Así, esta misma tarde rapté a los padres y a la hermana de Anabel, los traje a mi casa y los encerré en el sótano, donde instalé una bomba casera preparada para estallar a las doce de la noche. Todos ellos morirán, pero primero debe morir el mayor culpable de la muerte de Anabel, es decir, yo mismo. En este preciso instante, mientras la familia de Anabel aguarda la muerte, empiezo a sentir los efectos del veneno que consumí antes de iniciar la presente redacción. Dicen que el suicidio es cosa de cobardes, pero el valor y la cobardía ya no tienen nada que ver conmigo. Esos conceptos podrán ser importantes para los vivos, pero yo ya estoy muerto y a los gusanos no les importará la diferencia. Ahora termina todo…

(Nota del juez encargado del caso: La presente confesión fue hallada junto al cadáver de su redactor, que había fallecido por envenenamiento, y, aunque nos aclara sus móviles, deja muchos detalles envueltos en el misterio. La policía consiguió rescatar a tiempo a los familiares de la difunta Anabel Durán, gracias a una llamada anónima procedente del teléfono móvil del propio secuestrador. Desde luego, dicha llamada no pudo haber sido efectuada por él, que para entonces ya había fallecido. Hasta ahora no se ha podido identificar la persona que alertó a la policía, si bien se ha confirmado que tenía voz de mujer. Lo más extraño de todo es que, cuando los agentes de la ley llegaron a la casa, no solo hallaron el cadáver del suicida, sino también el de Anabel Durán, que se hallaba a su lado. A falta de otra explicación lógica, debemos suponer que los restos mortales de la muchacha fueron desenterrados y trasladados a la casa por el criminal, con alguna finalidad inconcebible, aunque él no mencionara este detalle en su confesión. Lo que tampoco hemos podido averiguar a día de hoy es quién escribió estas palabras junto a la confesión del pederasta: “te prometí que no faltaría a nuestra cita”.)